Llevo por Tenerife dos semanas, trabajando con mis antiguos compañeros de tesis y mi

jefe del

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), e intentando terminar al menos un artículo científico que lleva meses retrasado. Por eso estoy

tan desaparecidoúltimamente de estos lares y del

Twitter; recuerdo que a los científicos se nos evalúa por la calidad y número de publicaciones científicas y no por las charlas o escritos de divulgación que vamos recopilando. Aún así hoy me es completamente obligado escribir algo aquí, dado que hace menos de un par de horas se ha vivido en el IAC un hecho histórico: el nombramiento de un nuevo director.

El

Instituto de Astrofísica de Canarias nació en 1975 como parte de un acuerdo entre la Universidad de la Laguna, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Mancomunidad Interinsular de Cabildos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente, en 1982, el Parlamento Español aprueba por unanimidad el Real Decreto-Ley (7/1982 de 30 de abril) por el que el IAC se configura administrativamente como

Consorcio Público, integrado por la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad de La Laguna y el CSIC. Desde el comienzo el director del IAC es el astrofísico toledano

Francisco Sánchez, quien desde 1961 estaba en Canarias promoviendo la instalación de telescopios de primer nivel en las cumbres de Tenerife y La Palma. A sus 77 años Francisco Sánchez sigue siendo el director del IAC en estos momentos. Los astrofísicos españoles le debemos mucho, dado que gracias a su ímpetu y trabajo logró no sólo fundar el IAC con las características especiales arriba descritas, sino que se crearan y potenciaran los observatorios astrofísicos canarios (

Observatorio Teide en Tenerife y

Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma), referentes hoy día en todo el mundo. Y, por supuesto, fue un elemento clave a la hora de la construcción del

Gran Telescopio CANARIAS.

Sin embargo, ha llegado el momento del relevo. Tras 38 años como único director del IAC, Francisco Sánchez dejará el cargo el próximo 15 de octubre, cuando otro astrofísico ocupe su puesto. Desde hace meses se está llevando en el IAC el proceso de escoger al candidato idóneo para ello. La elección del nuevo director del IAC ha sido llevada por el

Consejo Rector del IAC (*), quienes

hoy, 2 de agosto, se reunían en la sede central del IAC para dar a conocer al nuevo director. Visto desde fuera, estas dos semanas he podido comprobar que este proceso se ha llevado en el máximo secreto: apenas se sabía a ciencia cierta quién se había presentado, incluso se desconocía el nombre de los astrofísicos del IAC que habían postulado a nuevo director. Desde hace unos días se rumoreaban tres nombres en la

lista corta de candidatos. Entre ellos estaba el que muchos intuiamos se iba a llevar el puesto. En efecto, será

Rafael Rebolo el nuevo director del IAC.

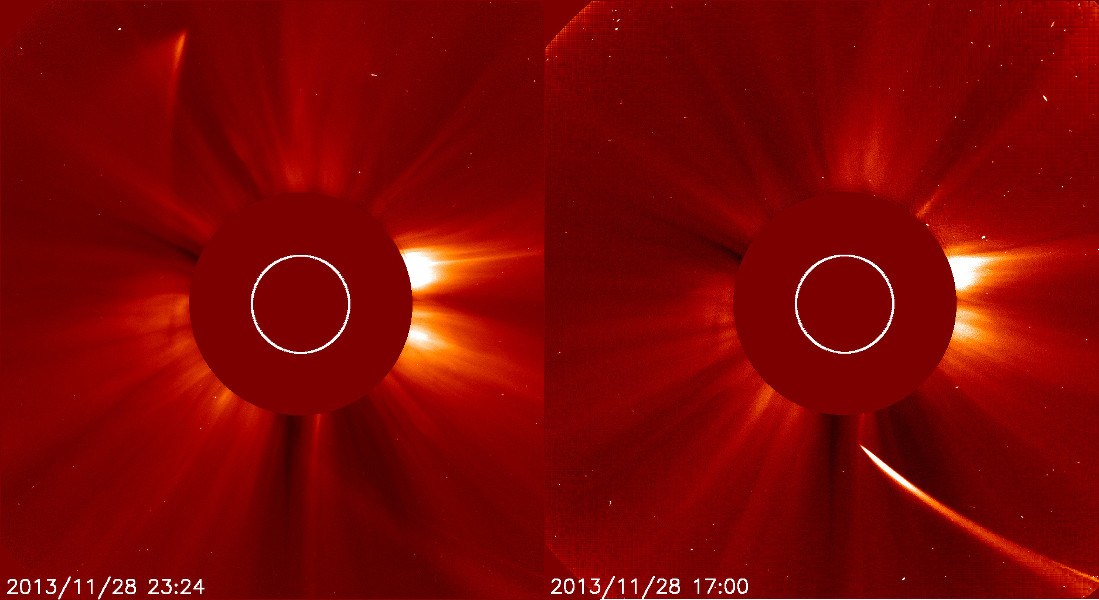

![]() Final de la Rueda de Prensa dada por el Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), presidida por el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (a la derecha en la imagen), y en la que participaba la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela Olmo (segunda desde la izquierda en la imagen) en el que se nombraba como nuevo director del IAC a Rafael Rebolo (tercero desde la izquierda en la imagen) y se otorgaba el título de Director Honorífico a quien ha sido director del IAC desde su fundación en 1975, Francisco Sánchez (a la izquierda en la imagen). Crédito: Á.R. L-S.

Final de la Rueda de Prensa dada por el Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), presidida por el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (a la derecha en la imagen), y en la que participaba la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela Olmo (segunda desde la izquierda en la imagen) en el que se nombraba como nuevo director del IAC a Rafael Rebolo (tercero desde la izquierda en la imagen) y se otorgaba el título de Director Honorífico a quien ha sido director del IAC desde su fundación en 1975, Francisco Sánchez (a la izquierda en la imagen). Crédito: Á.R. L-S.

La noticia se ha dado a conocer hacia las 1:30 de la tarde, hora canaria, durante una rueda de prensa presidida por el Presidente del Gobierno de Canarias,

Paulino Rivero. Yo mismo he

desconectado de mi desconexión para enviar algunos

twits según iba ocurriendo. Escuchamos el nombre sólo unos pocos minutos de que se hiciese público, así que en cuando el Presidente del Gobierno de Canarias lo anunció yo pulsé

enviar en mi móvil. Después la rueda de prensa continuó, con preguntas como la financiación del IAC en estos tiempos que vivimos, pero dado la enorme afluencia de personal era difícil escuchar algo si no te encontrabas dentro del salón de actos. En particular sobre el tema de la financiación el Consejo Rector ha asegurado que el IAC (que es uno de los 8 centros españoles de excelencia galardonados con el prestigioso galardón

Severo Ochoa) recibirá los fondos necesarios para su correcta gestión. Asimismo, se hacía público también el nombramiento de

Director Honorífico del IAC a Francisco Sánchez en reconocimiento a su insuperable gestión del IAC todo esto estiempo.

Tras la rueda de prensa sucedió el abrazo entre Francisco Sánchez y Rafael Rebolo, a lo que siguió una entrevista del nuevo director a los medios de comunicación. En ella, Rafael Rebolo aseguraba que continuará con su labor científica pese a la enorme carga administrativa que va a suponer su nuevo estatus. Tras todo ello yo mismo pude saludarle y felicitarle en persona. Desde estas líneas, transmito públicamente esas felicitaciones, así como espero que continúe trabajando duro por el IAC y por defender en las altas esferas la importancia que tiene para la sociedad el realizar investigación científica.

![]() El nuevo director del IAC, Rafael Rebolo (quien tomará el relevo de Francisco Sánchez el 15 de octubre de 2013) responde a las preguntas de los periodistas tras la Rueda de Prensa dada por el Consejo Rector del IAC. Crédito: Á.R. L-S.

El nuevo director del IAC, Rafael Rebolo (quien tomará el relevo de Francisco Sánchez el 15 de octubre de 2013) responde a las preguntas de los periodistas tras la Rueda de Prensa dada por el Consejo Rector del IAC. Crédito: Á.R. L-S.

Aparte de esto, debo mencionar que muchos trabajadores (astrofísicos y no astrofísicos, estudiantes, postdocs y funcionarios) siguieron manifestándose, como cada viernes, para defender la causa

Sin Ciencia No Hay Futuro, de la que yo

ya he hablado por aquí. Hubiera gustado haber podido hablar de nuevo con la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,

Carmen Vela, como ocurrió en octubre del año pasado cuando lo hizo con los estudiantes. Ciertamente nos encontramos con un problema grave que

va a pasar factura a España: cientos de jóvenes, los mejores preparados de la historia de este país, no pueden realizar sus investigaciones científicas aquí, por lo que el éxodo hacia países extranjeros de estas jóvenes mentes brillantes está siendo masivo. Y las perspectivas no son nada buenas a corto y medio plazo para los que se quedan.

(*) A fecha de hoy, el Consejo Rector del IAC está presidido por el Presidente del Gobierno de Canarias,

Paulino Rivero Baute y formado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,

Carmen Vela Olmo, el Director General de Investigación Científica y Técnica,

Juan Mª Vázquez Rojas, el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información,

Juan Ruiz Alzola, la Vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la ULL,

Catalina Ruiz Pérez, la Presidenta del Cabildo Insular de La Palma,

Guadalupe González Taño y el actual Director del IAC,

Francisco Sánchez Martínez).

![]()