No puede ser que sea ya 28 de febrero y no haya podido sacar ni una sola historia en el blog en todo el mes. Sinceramente, febrero de 2014 ha pasado como una exhalación para mí por la gran cantidad de trabajo (una buena parte inesperado) que he tenido. Pero al menos hay que dejar constancia escrita por estos lares de que

el blog "El Lobo Rayado" ha cumplido una década en internet esta semana. En efecto, fue el 24 de febrero de 2004 cuando un entonces muy modesto estudiante de doctorado, tras devanarse el seso durante meses buscando un título original,

se asomaba al mundo de los blogs por primera vez. Con el permiso de

Javier Armentia, creo que fui el primer astrofísico español en abrir un blog dedicado en exclusiva a la Astronomía y la Astrofísica. De entonces a ahora, como dice el dicho,

ha llovido bastante.

En mi mente tenía previsto reflejar aquí algunos pensamientos, temores, dudas, ilusiones, con respecto al blog, su evolución y la propia evolución de su autor. No lo voy a hacer ahora en detalle, pero permitidme dar unas pinzeladas.

En estos diez años he recibido el ánimo y agradecimientos de mucha gente por

estar por aquí pero a la vez me han dicho que

pierdo el tiempo escribiendo en un blog, que

me resta tiempo a la investigación, e incluso que lo que dejo por aquí

puede repercutir negativamente en mi currículum. No comentaré esta últimas afirmaciones, pero sí quiero dar unas

enormes gracias a todos aquellos que valoráis mi trabajo en el blog y lo seguís. Para mí es muy importante que estéis por ahí.

Asímismo, aunque he recibido ofertas de publicidad, nunca he obtenido nada de dinero por mis contribuciones al blog. Es mi diario personal y lo trato como tal. Debo reconocer que en los últimos tiempos se me pasa por la cabeza más que entonces el hecho de que quizá podría conseguir algún beneficio económico por lo que dejo por aquí. Al fin y al cabo, creo hago divulgación científica de calidad, y un aspecto extra a considerar del trabajo bien hecho es tener una remuneración por ello. E, insisto, en los 20 años que llevo haciendo divulgación astronómica (aquí no está dicho, pero ya incluso antes de empezar la carrera daba charlas de Astronomía en colegios de Córdoba), creo puedo contar con los dedos de las manos las veces he recibido algo de dinero por divulgar la Astronomía.

![]() Rodeado de estudiantes de secundaria durante mi visita al colegio Salesianos de Córdoba en octubre de 2007. La primera vez que hablé en público haciendo divulgación astronómica fue ahí en 1991, con escasos 13 años, cuando armado de diapositivas que sacaba a libros conté a mis compañeros y profesores por qué quería ser astrónomo de mayor. Quizá algún día debería buscar alguna foto olvidada de entonces y subirla por aquí.

Rodeado de estudiantes de secundaria durante mi visita al colegio Salesianos de Córdoba en octubre de 2007. La primera vez que hablé en público haciendo divulgación astronómica fue ahí en 1991, con escasos 13 años, cuando armado de diapositivas que sacaba a libros conté a mis compañeros y profesores por qué quería ser astrónomo de mayor. Quizá algún día debería buscar alguna foto olvidada de entonces y subirla por aquí.

No obstante, en los últimos años, y como consecuencia del exponencial auge que han tenido las redes sociales (me refiero sobre todo a Facebook y Twitter), he notado que se entra mucho menos que antaño por aquí. También ha contribuido el enorme auge de blogs y páginas científicas de gran nivel y enorme prestigio que (sinceramente, no sé cómo lo hacen) son capaces de currarse una o incluso dos largas historias al día, por lo que entiendo este modesto blog (que, visualmente, tiene la misma estructura que cuando se inauguró en 2004) sea menos visitado en la actualidad. Apenas se dejan ya comentarios (excepto por las dos o tres personas que me comentáis casi siempre) y, sinceramente, me da un poco de rabia que el enlace al blog que dejo en mi página de Facebook sea el que normalmente se lleve más comentarios (claro, es más fácil de rellenar). Juntamos esto a la falta de tiempo para todo que estoy teniendo ahora, particularmente desde que

mi vida cambiara a mejor, y creo es fácil entender mi

frustración con el blog, que a la vez está repercutiendo a la hora de escribir una historia cuando uno está cansado y ha pasado todo el día respondiendo los mails que llegan de madrugada, reduciendo datos astronómicos, corriendo modelos, haciendo gráficas y escribiendo en LaTEX frente al ordenador.

Uno esta reflexión al hecho innegable de que me equivoqué con la repercusión e importancia que tanto Facebook como Twitter han tenido en la forma que ahora se divulga la Ciencia. Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora:

no me gusta Facebook. Si me quieres contactar es más rápido y eficaz un mail a mi dirección de correo (columna de la derecha, a mitad) o un comentario por aquí, Facebook

sólo lo uso para dar difusión de las historias que cuento en el blog. Facebook me parece el patio de vecinos del siglo XXI, donde hay muchos chismorreos y se suben comentarios y fotos para fardar de lo guay que es uno. O incluso se intenta ligar con las amigas de la hermana. Nunca me han gustado los chismes, y Facebook está plagado de ellos. Y además, ¿cómo te puedes comportar en un lugar donde están tus jefes, tus compañeros de trabajo, tus amigos nuevos, los amigos de siempre, tus primos, tías, tíos, pareja, exnovias, hermana y madre? Recuerdo que, además, el producto de Facebook (que es lo que se vende a empresas) somos los usuarios. Eso no quita que hay ya páginas serias de gente competente en Facebook... porque saben (sabemos) que es un medio eficaz para captar mayor atención y llegar a más público. Al fin y al cabo, ¡a uno le gusta que lo lean!

Yo pensaba que

Twitter era, en su forma, igual a Facebook. En eso me equivoqué de lleno, no lo quise ni mirar hasta que me insistieron a mitad de 2011 de que era incomprensible que no tuviese una cuenta de Twitter. Para entonces ya había mucho pescado vendido, y en la actualidad hay tanta gente y tantos buenos científicos y divulgadores que es difícil seguirlos a todos y que otros te encuentren o te

retuiteen. Pero igual que digo que no me gusta nada Facebook creo que

Twitter es una herramienta excelente para mantenerse informado de lo que pasa por el mundo y de las últimas noticias, incluso antes de que se publiquen en blogs. Aunque, como todo, a mi entender debe usarse con moderación. Hay gente (incluso compañeros míos del AAO) que lo usan a todas horas. Y, de nuevo, no sé cómo lo hacen. A mí Twitter me ha causado ansiedad, es imposible seguir todos los buenos trabajos que se comentan, y por eso ahora tampoco lo veo mucho.

Confieso, pues, que por todos estos motivos en el último año he considerado incluso dejar de escribir en el blog. Particularmente fue un poco deprimente para mí el constatar que, entre abril y mayo del año pasado, cuando intenté escribir casi una historia al día, apenas notaba mejoría en el número de visitas o en los comentarios. Juntando esto con lo que decía arriba de la falta de tiempo y de la existencia de otros blogs excelentes creo es fácil entender esta posible decisión.

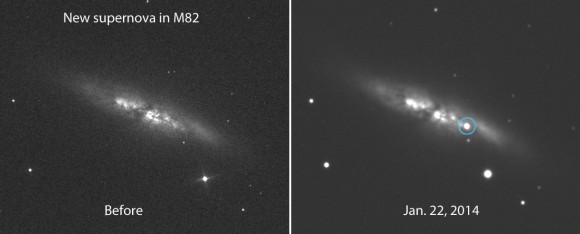

![]() Quizá "El Lobo Rayado" no sea tan prolífico en historias, pero sí mantiene una alta calidad en sus ellas, algunas con imágenes únicas conseguidas con datos astrofísicos de diversa índole y explicadas aquí en detalle. Como ejemplo, y para no repetirme con la supernova SN 2014J en la galaxia M 82, he aquí la composición multifrecuencia usando datos de todo el espectro electromagnético de la galaxia espiral M 101. Más información en la historia Gas, estrellas y polvo en la galaxia espiral M 101 (13 de julio de 2012).

Quizá "El Lobo Rayado" no sea tan prolífico en historias, pero sí mantiene una alta calidad en sus ellas, algunas con imágenes únicas conseguidas con datos astrofísicos de diversa índole y explicadas aquí en detalle. Como ejemplo, y para no repetirme con la supernova SN 2014J en la galaxia M 82, he aquí la composición multifrecuencia usando datos de todo el espectro electromagnético de la galaxia espiral M 101. Más información en la historia Gas, estrellas y polvo en la galaxia espiral M 101 (13 de julio de 2012).

Pero, no temáis, no lo voy a hacer, no voy a cerrar "El Lobo Rayado". Me gusta mi blog. Me gusta este espacio. Me permite ser yo y contar las cosas a mi manera, con mis palabras, sin censura salvo la que a veces me impongo a mí mismo, y cuando quiero... o puedo. Sé que no va a ser tan seguido ni tan comentado como otras páginas amigas, tampoco espero recibir un premio o contribución por ello ni a corto ni a medio plazo. Pero, a pesar de lo que algunos astrofísicos aún digan,

considero que la divulgación científica es muy importante, y algo me dice que incluso lo va a ser mucho más en la próxima década. Como científico me es obligado hablar de lo que hago, de la Ciencia de la que me enamoré siendo un crío y de la que, con gran esfuerzo y dedicación, he convertido en mi propia profesión. Y sostengo que es obligado hacer divulgación científica no sólo por el avance cultural que supone, sino también porque sé que, a la larga, repercutirá muy positivamente en los presupuestos que Gobiernos y empresas dediquen a la labor científica. Si más gente entiende y respeta la investigación pura, más fácil será poder sostenerla económicamente. Y esto generará riqueza en la sociedad que la apoya.

En el fondo, como ya apunté en 2008,

si sólo consigo que una de las personas que me leen se estremezca bajo la bóveda estrellada, se sorprenda por un nuevo hallazgo de los astrónomos, inspire nuevas aventuras entre las estrellas, curiosee un libro perdido en una biblioteca olvidada, razone la falacia de las pseudociencias o imagine un viaje por el Universo, el principal objetivo de este blog habrá sido cumplido.

Gracias, de verdad, por estar ahí.

![]()